En los jardines del Palacio Municipal de la Plata, sobre calle 12, una enorme figura masculina traslada una pesada carga de leña. Se trata de una magnífica obra de arte que nos recuerda la importancia de valorizar el sacrificio del trabajo.

De los Bosques al Arte Expresionista

Curvado por el peso de las ramas sobre sus hombros, el leñador camina a paso pesado entre el césped del Palacio. Su cuerpo semidesnudo no es el de un joven, sino que es el de un hombre maduro que se ha forjado con el sudor del extenuante trabajo. Su rostro expresa su cansancio y su seriedad, pero aún está lejos de rendirse.

En esta escultura, lograda con una maestría impecable, se pueden observar dos historias, una basada en la formas artísticas y otra en la narrativa temática.

A diferencia del estilo clásico donde las figuras parecen modelar para una foto, aquí se observa una acción concreta. Por más que sea una imagen de bronce, se aprecia claramente el movimiento de sus piernas, la tensión en los brazos y el arqueo de su espalda. Incluso hasta se puede sentir el esfuerzo, el cansancio y las emociones de este obrero rural. Es decir que se buscó congelar el tiempo sin borrar la sensación del que el movimiento continuará si nos descuidamos.

Esta sensación de que es una persona caminando entre las sombras de los árboles se logra a partir de una geometría innovadora que modela los espacios vacíos, los ángulos de los triángulos y de las posturas naturalmente inestables. Entre las ramas, brazos y espalda se forman bolsas de aire que nos hablan de cómo se agita la pesada carga. Su torso, su rostro y el eje del piso nuevamente nos llevan a pensar en cómo se inclina por el esfuerzo. Mientras que sus pies no solo están dando unos pasos, sino que además se puede apreciar la inestabilidad en el empeine/talón porque el momento congelado es la plenitud de la acción.

Hasta hace unos años la imagen también cargaba con una varilla, tal como se ven en las fotos, pero la misma fue hurtada en algún momento entre el 2022 y 2025.

El Realismo en el Trabajo

El realismo expresionista de esta escena nos confunde para despertar una emoción, una empatía hacía este ser humano de bronce. Bajo otras corrientes ideológicas y artísticas se podría haber representado una deidad o santo vinculado a los leñadores o una referencia triunfal de un obrero que vence el desafío, pero este no caso.

El realismo expresionista de esta escena nos confunde para despertar una emoción, una empatía hacía este ser humano de bronce. Bajo otras corrientes ideológicas y artísticas se podría haber representado una deidad o santo vinculado a los leñadores o una referencia triunfal de un obrero que vence el desafío, pero este no caso.

Aquí vemos a un obrero forestal que es un ser humano anónimo, imperfecto y emotivo que representa a todos los de su clase. Es una representación de la realidad llevada al extremo para interpelar al observador, incluso que pueda identificarse con este ser anónimo.

Además cuándo se habla de 1893, cuándo no existían las leyes laborales y las economías primarias poseían los peores regímenes, la ideología expresionista buscó visualizar esa angustia, la alienación y el sufrimiento de los trabajadores. Son obras que denuncian al sistema, por lo cual estas creaciones muchas veces son llamadas “obras de autor” porque visibilizan las creencias y las preocupaciones del mismo. El Leñador de la Municipalidad, más allá de su extrema calidad en la técnica, es una historia de vida y el planteo de una ideología que estaba atravesando a su creador.

¿Dos autores para una misma obra?

En muchas ocasiones la administración de los tesoros artísticos públicos no destaca por la eficiencia de sus métodos. En consecuencia algunas obras se pierden, otras cambian el nombre y en el caso de El Leñador aparecen dos posibles autores.

Según la “Guía de la Cuidad 96/97” de diario El Día (1), El Leñador es una obra del escultor italiano-veneciano Víctor de Pol, quién le ha brindado numerosas obras la ciudad de La Plata. Entre estas se pueden mencionar los Smilodontes en el Museo de Ciencias Naturales y las figuras que se encuentran por encima de los frontis del Palacio Legislativo. También De Pol es el autor de La Cuadriga en el Congreso de la Nación.

Según esta versión, reafirmada por el consagrado escultor y profesor Eduardo Migo (2) y en el sitio web laplatamagica del investigador Roberto Abodros, en sus orígenes la escultura habría sido instalada en 1910 en la rambla de 51 y 7, junto al Palacio Legislativo. Con las modificaciones realizadas a la avenida en los años 60, la escultura habría sido trasladada a los jardines del Palacio Municipal. Esta sería la versión más realista, incluso algunos vecinos recuerdan su presencia en la avenida 51.

Aunque se carece de documentación respaldada el digesto municipal, esta es la versión más reafirmada e instalada en el imaginario colectivo. Además la escultura no posee firma a simple vista.

En forma paralela comenzaron a aparecer otras notas, también sin documentación gubernamental, sobre que el autor sería el francés Emmanuel Hannaux, quien a diferencia de Víctor de Pol no vivió en Argentina. Si bien es la versión menos popular, según el catálogo artístico del Ministerio de Agricultura de la Nación (3), analizando y difundiendo su propio acervo artístico, aquí aparece la escultura “El Leñador” como una obra del escultor Hannaux y de la empresa fundidora Durenne (1893). Siendo esta la mejor fuente informativa sobre la imagen, lo curioso es que tampoco existe documentación sobre el traslado o la donación de la misma.

Ante la falta de un registro oficial ordenado del patrimonio escultural municipal las opciones son:

- El gobierno municipal y nacional compraron dos esculturas idénticas del artista Hannaux. Hay obras de artes que tuvieron una producción industrial como es el caso de “Las 4 Estaciones” de Mathurin.

- Víctor de Pol hizo un réplica de la escultura de Hannaux, del mismo modo que Troiani lo hizo con el Arquero Divino. Esto explicaría la ausencia de una firma visible.

(1) – Libro “Guía El Día. La Guía de la ciudad 96/97” – Diario El Día

(2) – “Víctor de Pol y la ornamentación en la ciudad de La Plata” – Revista Museos - Agosto de 2016.

https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56776

(3) “Catálogo Artístico” – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Año 2013.

http://www.minagri.gob.ar/sitio/areas/patrimonio/publicaciones/_archivos/Catalogo_artistico_2013.pdf

En el sector cerrado del Parque Saavedra hay una preciosa mujer que eternamente abraza, consuela y reanima a un agotado hombre. Se trata de una invaluable escultura, una excelente obra de arte, que fusiona emociones tan profundas y complejas como la desesperanza, el amor, el miedo, la empatía y la resistencia en los momentos más adversos de la vida.

En oposición, la figura femenina aparece empoderada y maternal para contener el sufrimiento que emana de hombre. Ella transporta la alegría y la pureza casi angelical, mientras le susurrara en el oído unas palabras de aliento, una motivación o un invaluable secreto. Un recordatorio de que en este mundo no estamos solos, que los males son transitorios y que las riquezas monetarias no lo son todo.

Solo hace falta frenar el acelere de la vida cotidiana y mirarla por 2 minutos para sumergirse en la catarata de emociones y significados que implican solo una escena. Primero el dolor, el sufrimiento y el derrumbe frente a una adversidad. Y en oposición la caliz, el abrazo, la contención y todo aquello por lo cual vale la pena seguir adelante.

¿Pero quién era Alejandro Perekrest?

No es casual que esta obra pueda reunir y expresar tantas emociones e historias en una sola escena; pues es muy probable que sea una expresión presenciada o vivida por el mismísimo autor. A fin de cuentas “Esperanza de Consuelo” no es un trabajo realizado por encargo de un propietario privado o estatal; sino que fue una proyección íntegra de Alejandro Perekrest; es decir lo que se llama “una obra de autor”.

Alejandro Perekrest nació el 4 de Marzo de 1879 en la comuna polaca de Czestochowa; siendo estos uno de los mejores y peores lugares de Europa de aquellos años. Por un lado era una región que crecía con las carreras de la industrialización europea, las líneas férreas y el hallazgo de importantes minas de hierro. Es decir que por lado había abundante trabajo; pero la contracara fueron las pésimas condiciones laborales y las continuas invasiones por parte de los Imperios Prusianos, Ruso y Austríacos que deseaban dominar la región.

Por aquellos años se hablaba de “La Cuestión Polaca” con toda la carga peyorativa que una frase así puede implicar. Literalmente hablando fue un conflicto político y étnico que comenzó en 1763 y recién se saldó en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. Además la ciudad de Czestochowa fue una de las protagonistas de la Revolución de 1905 contra los Zares, dejando cientos de muertos en las calles polacas y otros tantos fusilados en Tribunales Militares. Para empeorar las cosas, también son años donde crecen las purgas religiosas e ideológicas.

Luego de conocer en primera persona las penurias de los regímenes laborales y los valores humanos que nacen como reacción a las situaciones extremas; se mudó a Italia. Allí estudió y se destacó en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Florencia, la cual era dirigida por el escultor Pietro Costa, otro artista muy presente y destacado en la ciudad de La Plata.

Aun viviendo en Italia, el 16 de setiembre de 1907 con Marianna Tenderini, con quien tuvo a su hija Beatriz Ksenia Ana (1). Pero a los pocos años, en 1914, tomó la difícil decisión de emigrar a la Argentina. Inicialmente se radicó en Buenos Aires y en La Plata, luego pasó por Rosario y finalmente se instaló en Córdoba, donde ejerció como profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes entre 1919 y 1950.

Entre sus obras se encuentran el Caín del Parque Independencia (Rosario), el Descendimiento en el Cementerio del Salvador (Rosario), el General Lavalle (CABA) y Mariano Moreno (CABA). Pero de todas estas obras, solo “Esperanza de Consuelo” en La Plata, “El Sembrador” y “Himno al Sol” (Córdoba) pueden considerarse como trabajos de autor, dónde el creador pudo expresar libremente sus sentimientos.

Alejandro falleció el 24 de enero de 1954 tras sufrir un accidente que le causó un traumatismo en el cráneo. Fue sepultado en Cementerio San Jerónimo de Córdoba.

En la esquina sur de la Plaza Moreno hay una emblemática figura que apunta su arco hacía la profundidad del cielo. Durante mucho tiempo se ha dicho que su objetivo es una cruz o el rosetón de la Catedral, como un acto de venganza masónica contra la iglesia. Pero su verdadero objetivo es historia que comenzó en la Antigua Grecia.

El padre de esta obra es Troiano Troiani, quien nació en 1885 en la ciudad de Udine (Italia). Sus principales influencias artísticas eran Auguste Rodin (padre de la escultura moderna) y de Émile Antoine Bourdelle (precursor de la escultura monumental). Y en 1910 recibió una beca del gobierno argentino a cambio de transmitir sus conocimientos plásticos.

Poco antes, en 1909 Émile Bourdelle había presentado una de sus obras maestras bautizada como “Heracles el Arquero”, la cual comenzó a ser replicada para las principales ciudades y museos del mundo. A su vez esta escultura esta basada en los relatos mitológicos griegos y en un grabado hallado el Templo de Afaya (Egina - Grecia). Obsesionado con esta obra de arte, Troiano Troiani se puso a trabajar en su propia versión de Heracles, también conocido como Hércules.

Realizada íntegramente en bronce con una técnica de modelado "Tipo Rodín", el héroe se presenta como una muy atlética figura masculina que utiliza toda su fuerza para tensar el arco. Si se presta atención a su rostro se puede apreciar también la concentración y resistencia mientras apunta al cielo a la espera del momento exacto. Tiene tensos y firmes los músculos del brazo, las piernas y del torso. Además por su abdomen se puede apreciar que incluso está conteniendo la respiración para evitar hasta el más mínimo movimiento en falso.

Según el Licenciado Eduardo Migo, en su análisis “El Arquero”, resalta que “la figura en su conjunto manifiesta un triángulo sumamente estable, que es la base del armado visual”. Además “sus ángulos están también tensionados, pareciera que fuera a estallar por sus vértices” siendo ésta una resolución utilizada muchos siglos atrás por los artistas griegos. “Desde todos los ángulos que se la mire, la obra es sumamente armoniosa y activa”. “Se contempla el instante en donde la acción y el tiempo se detuvieron”, concluye el Migo.

¿Un símbolo masónico?

La obra fue terminada en 1924 y comprada por la Municipalidad de La Plata, pero curiosamente pasó más de 45 años circulando entre depósitos y salas. Recién en diciembre de 1970 fue colocada en su lugar actual. Tristemente a los pocos días sufrió el primer acto vandálico, cuándo alguien se robo el arco. Esta acción se proyectó en el tiempo alimentando el mito de que en realidad es un símbolo masónico en rechazo a la Catedral y la religión católica. Para empeorar las cosas, si uno pasa junto a la estatua puede tener la impresión de que apunta hacía el templo. Incluso se afirma que se plantó un árbol en el medio para impedir que el arquero apunte contra Cristo.

Pero este mito tiene dos incoherencias fundamentales. En primer lugar el Arquero Divino fue instalado durante la gestión municipal del Interventor Militar Coronel Franco A. Icazatti, en el marco de las dictaduras militares de Onganía-Levingston-Lanusse. Es decir que era un periodo de alta opresión social y política, por ende las decisiones de este tipo estaban en manos de personas castrenses, católicas y muy probablemente anti-masónicas.

Pero el aspecto más débil de la leyenda es la propia ideología e historia de la masonería platense. Tanto la Ciudad como la Catedral fueron impulsadas por la masonería de fines del siglo XIX. Y más aun, el fundador Dardo Rocha, quien donó el campanario de las torres, descansa en la cripta del templo católico como elección de su propio hijo. Entonces vale preguntarse porqué el arquero buscaría profanar uno de sus mayores logros y el lugar de descanso de uno de los grandes líderes del movimiento. No tiene sentido.

¿A qué le apunta Hércules, El Arquero?

_06.jpg) |

| Antiguo Mosaico Romano. PH: De Luis García, CC BY-SA 3.0 |

Siendo la escultura más conocida de Émile Antoine Bourdelle, inspiración del posterior arquero de Troiani, todo comenzó con un encargo del financiero y mecenas Gabriel Thomas. Esta primera pieza de bronce buscaba representar una de las doce misiones que tuvo que cumplir Hércules para saldar sus ofensas. El fabuloso éxito de esta imagen llevó a que encarguen grandes réplicas para las principales ciudades y galerías del mundo.

Según el mito, la Diosa Hera, quien estaba celosa de Alcmena y Hércules, hizo que este último tenga un episodio de locura dónde mató a su esposa, sus hijos y dos sobrinos. Cuándo Hércules recuperó la cordura y vio lo sucedido, huyo al exilió. Años más tarde fue encontrado por su hermanastro Ificles, quien lo convenció de concurrir al Oráculo de Delfos. Tras un largo viaje, la sacerdotisa le ordenó que regrese a Micena para que el Rey usurpador Euristeo le dé una serie de peligrosas misiones que lo llevarían hacía el cumplimiento de su penitencia.

En la ciudad de La Plata hay muchas historias y tesoros ocultos a la vista de todos. Uno de estos casos es la Galería Patrimonial de la Facultad de Artes. Una colección de invaluables trabajos que replican las mayores obras escultóricas del Mundo.

Cuándo en 1881 el Gobernador Dr Dardo Rocha planificaba la construcción de una ciudad Capital, consideró que la promoción de la Cultura sería un eje central. De este modo se ocupó personalmente de comprar y/o encargar diversas obras. En particular, la colección que hoy se conserva en la Facultad de Artes (FBA) de la UNLP tuvo como primer hogar el Museo de Ciencias Naturales. Con el paso del tiempo y el crecimiento propio del Museo del Bosque, estas piezas fueron trasladas la Escuela Superior de Artes. Entrado el siglo XXI, comenzó el proceso para la creación de un “Área Museo y Patrimonio” (Resolución n°186/07) dedicado a la administración, restauración y exhibición de los diferentes tesoros de la Academia.

Al cruzar la gran puerta de la FBA, sobre el Diagonal 78 n°680, nos encontramos con una inmensa figura toda poderosa. Se trata de un imponente Moisés de mármol creado por el mismísimo Miguel Ángel Buonarroti entre los años 1513 y 1536. Por su parte este calco de 2,35 metros fue realizado en yeso respetando las medidas exactas. Esta adquisición fue una donación de los señores Nocetti y Reisling luego de su viaje por Europa.

En esta figura se representa al líder de judio-cristiano sentado en el Monte Sinaí, con las Tablas de la Ley debajo del brazo, mientras que con la otra mano acaricia su barba. Por sus expresiones, postura y tensión muscular, suele decirse que Moisés está lidiando con el éxtasis de recibir los Diez Mandamientos y con la una intensa ira por ver a sus feligreses adorando a un becerro de oro. La perfección de Miguel Ángel y del replicador se nota en los detalles musculares, la tensión de las venas y en la poderosa mirada.

La escultura original se encuentra en el mausoleo del Papa Julio II, en la Basílica de San Pedro de Roma, Italia.

También dentro del Hall Central, hacía la izquierda, hay una enorme y glamorosa cabeza pensante. Se trata de un calco exacto de la extremidad superior de “El David” (1501-1504) de Miguel Ángel. Siendo una de las obras de arte más conocidas del mundo, referente del Renacimiento, si tendría el cuerpo entero debería medir 5,17 metros.

Esta figura refleja un momento próximo al épico combate contra Golliat. Con el paso de los años, también se transformo en un símbolo de la resistencia Florentina luego de la caída de los Medici. Actualmente se encuentra expuesta en el Museo de la Academia de Florencia.

Este calco fue recientemente restaurado, por lo cual se puede apreciar los hiperdetallados rasgos faciales. Algunos creen que la cabeza mira hacia su izquierda, manteniendo los ojos fijos en su objetivo, con la nariz dilatada y el ceño fruncido, porque está concentrado en su inminente ataque contra Golliat. Otros han interpretado que es el momento final, cuándo comienza a relajar la tensión de la lucha y comienza a contemplar su triunfo.

Continuando el pasillo de la derecha se pueden apreciar gran parte de la colección de calcos que emulan a las mayores obras de las culturas griegas, católica y románica. Estas réplicas fueron compradas específicamente a los talleres de los grandes museos europeos.

“Las Venus” son unas las esculturas más conocidas del Mundo Antiguo, y dentro de la Facultad de Artes se conservan tres calcos diferentes. La historia de estas esculturas datan de los años de la Antigua Grecia (1200-126 AC), cuándo se intentaba personificar la imagen de los dioses olímpicos. En particular el caso de Afrodita, la Divinidad de la Belleza, la Sensualidad y el Amor.

La más conocida es la “Venus de Milo”, la cual habría sido tallada entre el 130 y 100 antes de Cristo por Alejandro de Antioquía . Con más de dos metros de altura, fue encontrada a principios del siglo XIX en la isla egea de Melos o Milo. La pieza fue comprada por el Museo de Louvre, Francia, quien luego entregó la réplica que se puede apreciar aquí en La Plata. Tristemente, esta réplica donada por el vecino Manuel Anasagasti sufrió del vandalismo y el abandono, por eso ahora se encuentra a la espera de una próxima restauración. En su momento también llegaron réplicas de la Venus de Cirés y de la Venus de Arlés.

Otra pieza icónica es la “Amazona Mattei” de Mengs (1770), quien intentaba recuperar las obras escultóricas de Policleto (480-420AC). La versión original de esta figura de 2,09 metros se encuentra en el Museo del Vaticano. Otras ilustres figuras donadas fueron: el “Toreur d´epecie” (Museo de Louvre) a cargo del vecino Pedro Sciacaluga, y el Dios Mercurio (Museo de Florencia) obsequiada por Juan M. Carreras.

Pero si de mitología se trata, nada supera al grupo escultórico de “Laocoonte y sus hijos”. Cruel, sufrida, desgarradora y agonizante; esta escena de 2,42 metros de altura dataría de los últimos años de la cultura helénica. Realizada por Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas; narra el asesinato divino del sacerdote troyano Laocoonte junto a sus hijos.

Existen diversas versiones sobre los sucesos. En la “Eneida" de Virgilio se narra que fue condenado por Poseidón luego de haber intentando alertar a los troyanos de la trampa del Caballo. Otra versión dice que fue Atenas, en situación similar, quien sentenció la muerte de sus hijos, mientras que Laocoonte murió intentando salvarlos. Incluso un tercer mito se basa en la furia del Dios Apolo porque el sacerdote se casó con Antiopa y rompió su celibato en su propio templo.

Pero lo llamativo no termina aquí. Durante muchos años se pensó que esta obra tallada sobre un solo bloque de mármol blanco se había perdido para siempre junto con el “Domus Aurea” de Nerón. Tras la muerte del Emperador, sus detractores se esforzaron mucho por saquear, destruir y borrar de los registros de Palacio. Pero para sorpresa de todos, en enero de 1506 un joven cayó accidentalmente en un pozo que resultó ser la bóveda perdida.

Retomando la terrenidad, en la Colección de la Facultad se conserva un calco de la escultura del poeta griego Sófocles (496-406AC). Uno de los máximos referentes de las “tragedias griegas” con los textos de “Edipo”, “Electra” y “Áyax”. Esta también fue donada por los señores Noceti y Reissig. La versión original se encuentra en el Museo de Letran (Italia).

Viajando más de un milenio en el tiempo, también se apreciar una réplica de la lápida funeraria del Guidarello Guidarelli. En particular se trata de uno de los regalos del Dr Dardo Rocha a la ciudad de La Plata.

Nacido de Ravenna (Italia) en el año 1450, Guidarello fue un líder y caballero veneciano que participó en varias guerras de los estados itálicos, hasta que finalmente se puso al servicio del Duque César Borgia, hijo del muy controversial Papa Alejandro Borgia. Sumergido en una época de violencia, oscurantismos y complot; resultó gravemente herido y falleció varios días después. El historiador G. Fantaguzzi afirma que hubo una pelea con Virgilio Romano porque este le intentó robar una camisa. Por su parte Pier Pasolini afirma que todo fue un ajuste de cuentas orquestado por los Borgia ante un presunto acto de doble espionaje.

Más allá de las causa del deceso, su esposa Benedetta Del Sale encargó una gran lápida que se ubicaría en capilla de San Liberio (Ravenna). Luego fue traslada a Quadrarco de Braccioforte y finalmente a la Academia de Bellas Artes de Ravenna. Se cree que en algún momento de la historia se haber perdido la versión original. Y para empeorar las cosas, tampoco se conoce el nombre del autor.

Siendo una historia rodeada de preguntas, pronto creció otra leyenda por la cual las mujeres solteras que besaran la tumba de Guidarelli se casarían en menos de un año. Este mito habría nacido en los años 30 cuándo el Director de la Academia Vittorio Guaccimanni estableció que la escultura nunca más saldría a recorrer Europa porque volvía manchada con lápiz labial.

Con un acervo de 90 piezas, no todas exhibidas, la Galería Patrimonial de la Facultad de Artes es un verdadero tesoro de la ciudad de La Plata. Además de lo anterior mente narrado, también se conserva una amplia colección de capiteles (terminaciones de columnas), ornamentos y grabados que reflejan a las famosas Catedrales de Reims y Chartres. Toda una colección que recorre el arte románico, gótico y grutescos-renacentistas. Pero todo ya sería imposible de resumir en una sola nota.

En los jardines de Plaza Italia hay una emblemática figura sentada sobre un pilar. Mirando hacía el horizonte, este eterno trabajador está hundido en sus pensamientos. ¿En qué piensa? ¿En su creador? ¿En su tierra natal? ¿En sus obligaciones? ¿En la familia? ¿En su legado cultural? ¿En las injusticias de su tiempo?

Desde principios del siglo XX vive en Plaza Italia una verdadera joya entre las joyas del arte. Bautizada como “El Trabajador”, se trata de una escultura del estilo realista simbólico realizada por el italiano Alessandro Laforet, quien supo ser uno de los grandes artistas de su momento.

Hecha íntegramente en bronce, se trata de una escultura masculina, con el torso desnudo, que de estar parado mediría aproximadamente 2 metros. Descalzo y apenas cubierto por una tela desde la cintura para abajo, lo vemos sentado en un pilar mientras toma un descanso. En su mano derecha sostiene un martillo/maza, el simbolismo por excelencia para los obreros industriales. Por en el detalle de sus venas, tendones y dedos podemos determinar que lo hace con mucha firmeza. Mientras tanto, reclina su cabeza y pensamientos sobre su mano izquierda.

Como herencia del renacentismo, dónde se priorizaba la imagen humana, se puede apreciar la perfección del cuerpo, la musculatura y la desnudez como aspectos que narran el carácter del personaje. Es decir que nos encontramos frente a un trabajador honrado, noble y comprometido que se esfuerza en sus labores. Incluso, con el permitido de hacer una lectura desde el estilo grecolatino clásico, nuestro obrero posee rasgos faciales masculinos suaves que podrían denotan su bondad. Esta característica se nota mejor en las estatuas de Creugas vs Damóxenos en Plaza San Martín.

Indistintamente del ángulo de observación, su mirada siempre es abierta y pura; pero modificando nuestra inclinación comienza a cambiar su enfoque y expresión. Desde un nivel normal pareciera que está descansando y esperando, pero a medida que tomamos una postura contrapicada o supina, su rasgo facial y ocular se proyecta hacía un horizonte más reflexivo; casi como una consonancia poética del momento personal del autor.

¿Quién fue y Qué vió Laforet?

Alessandro nació en Milán el 26 de marzo de 1863, en el ceno de una clase obrera sumergida en la reunificación italiana y los procesos de la revolución industrial. Durante su juventud ingresó a la Academia de Bellas Artes de Brera (pública) dónde tuvo de maestros a Lorenzo Vela, Raffaele Casnedi, Ambrogio Borghi y Francesco Barzaghi.

Gracias a su infinito talento y compromiso, participó por primera vez en las exposiciones de la Academia con las obras “Indiferencia” (1882), "Compiacenza e Pregolazione" y "El Arrotino Arrigobello" (1883) y una estatuilla de "Garibaldi" (1886). La perfección de sus trabajos lo llevó a participar también en la Sociedad de Bellas Artes y Exposición Permanente. Durante este periodo inicial se concentró en pequeñas obras destinadas a los salones de la burguesía nacional. Estos trabajos en bronce y mármol concentrados en temáticas de la maternidad y la infancia, de tan solo 20-30 centímetros, se cotizan actualmente por encima de los 800 euros.

Laforet podría haberse conformado con estos trabajos, pero él era parte un momento histórico dentro del Reino de Italia. La reunificación había permitido que el Estado se concentre en el desarrollo interno mediante la educación pública, ley electoral, industrialización y comercio. Pero la contracara de estos avances fue la explotación laboral, la suba de impuestos a los trabajadores, la inflación y la brutal represión a los sindicatos (anarquistas y socialistas). De hecho en 1898 ocurrió la Masacre de Bava Beccaris (Milán) dónde habrían muerto 400 personas y otras 2000 resultaron heridas.

Influenciado por este tenso contexto social, Laforet realiza sus primeras grandes e hipersensibles obras como: La Huérfana (1891), "Niña Enferma" (1894) y La Costurera (1897). Este nuevo enfoque, más comprometido con sus sentimientos y preocupaciones del momento le brindó un reconocimiento dentro y fuera del ambiente artístico. Sus dibujos, bocetos y grabados fueron muy bien recibidos por el periódico "Unión de Mujeres", quienes luchaban por los derechos de las trabajadores y las madres. Es entonces cuándo gana el Primer Premio de Fundación Tantardini y comienza su gira internacional. En el 1900 ganó una medalla de bronce en la Exposición Universal de Paris. Luego se presentó en Saint Louis (1904), Munich (1909), Buenos Aires (1910) y Barcelona (1911); entre otros destinos.

Su visita a la Argentina no fue casual ni menor. Este viaje se enmarcó en el mayor suceso artístico del subcontinente: "La Exposición Internacional del Centenario". En su momento fue la versión latinoamericana de la Exposición Universal de París. En esta ocasión se presentó con la obra de mármol titulada “La Costurera” (N°134 del Catálogo). De este modo, y al muy poco tiempo, la Municipalidad de La Plata adquirió “El Trabajador” de Plaza Italia; siendo esta una de las pocas obras del autor que pueden ser disfrutada en un espacio abierto al público.

El Trabajador, una de las pocas que sobrevive.

En paralelo a su historia como artista consagrado, jamás olvidó sus raíces obreras. Por ello Alessandro fue profesor de dibujo y arte en las Escuelas Cívicas Nocturnas de Milán y en las Escuelas Obreras de Seveso, Cesano Maderno y Bovisio Masciago. Posteriormente ascendió al cargo de Inspector de Escuelas.

Alessandro Laforet murió en Milán el 26 de enero de 1937; pero parte de sus creencias y preocupaciones quedaron para la posteridad al ser plasmadas en todas sus obras, particularmente en la mirada profunda de "El Trabajador". Ese sujeto que luego de 100 años sigue esperando, observando y reflexionando:

¿Rememora a su creador? ¿Piensa en las injusticias sociales y de la guerra? ¿Reflexiona esperanzado por cada amanecer? ¿Añora un futuro que aun está por llegar? Para conocer la respuesta hay que ir hasta la Plaza Italia, sentarse, mirarlo e interpelarlo.

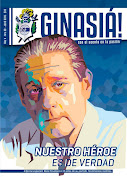

El 29 de julio del 2000 un ruido retumbó en un baño, y la ola expansiva inmediatamente recorrió el mundo. El amado doctor del corazón, agobiado por las deudas de su fundación, víctima de los horrores de la corrupción; se había disparado directo al corazón. Su cuerpo nos dejó, pero sus enseñanzas quedaron. Su vida se transformó en una leyenda que se narra todos los días en los incontables monumentos e intervenciones.

En una de su carta de despedida, Favaloro escribió “La mayoría del tiempo me siento solo”; en referencia a la inmensa hipocresía que recibía regularmente. Por un lado le entregaban medallas, diplomas y lágrimas por tan solo verlo; pero después la mayoría eran cómplices de la corrupción endémica del sistema (público, sindical y privado). Y si bien toda esta presión lo llevó a quitarse la vida; la gente de a pie, los pacientes y los estudiantes jamás lo olvidaron ni dejaron. Por el contrario, lo inmortalizaron en monumentos, plazas, placas, calles, teatros, escuelas y murales. (Leer mini biografía)

Una de las instituciones más comprometidas con la memoria del Dr René Favaloro es el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, el club de sus amores dónde jugó al futbol y básquet. En las múltiples entrevistas que brindaba, Favaloro decía que él jamás gritaba, salvo que El Lobo haga un gol. Tras su muerte se creo la “Comisión Permanente de Homenaje a René Favaloro”.

Caminar por el Paseo El Bosque es encontrarse con muchas referencias al Doctor. La más importante es el mismo Estadio Juan Carmelo Zerillo, dónde se bautizó toda una platea con su nombre. Además se respaldó la construcción de un momento en la esquina de Avenida Iraola y 118, y un anfiteatro al aire libre en la Plaza Canadá. También se bautizó en su honor la Escuela Primaria Diegep N° 5968 y la Secundaria. Mientras que por su parte la hinchada, La 22, se encarga de realizar y cuidar los murales.

Por si no fuera poco, tras la muerte de Roberto Oscar Di Marco, sus familiares donaron al Museo de Gimnasia un busto del Dr Favaloro realizada por el artista plástico Fernando Pugliese en resina epoxi y fibra de vidrio.

El Barrio El Mondongo, dónde nació y creció, tampoco dejó que se borre su huella. En primer lugar se colocó una placa en su hogar natal y se bautizó todo un tramo de calle en su honor, desde calle 5 y 66 hasta 72 (Ordenanza N° 9172). Además en la Escuela Primaria N° 45 “Manuel Rocha”, a la cuál él concurrió, se construyó un hermoso mural de mosaicos. Por si no fuera poco, desde esta institución también impulsó un memorial vivo en la esquina de diagonal 79 y 116. Se trata de un algarrobo blanco que fue plantado por el mismo René Favaloro en el año 1996 por motivo del centenario escolar. Tras su muerte se colocaron dos bancos y una cruz sanitaria de material. También se plantó un lapacho, donado por su amigo Genco, por ser este uno de sus árboles preferidos.

A pocos metros, en calle 67 y 117, también se creó el Multiespacio Cultural Dr René Favaloro, dónde funciona un teatro adaptado para realizar recitales.

En el Hospital Policlínico San Martín se encuentra el mural más emotivo e importante en honor. Una historia que nació con una propuesta virtual de la artista María Loreto Mantel. Ella ideó que durante el Bicentenario de la Independencia Argentina se inaugure un mural colectivo: un “Arbol de Vida” a partir de corazones de mosaicos donados por cualquier persona/institución del mundo. De este modo llegaron envíos de niños recién operados y de abuelos de 90 años que fueron atendidos por el Dr René Favaloro. Incluso llegaron colaboraciones desde Uruguay, Alemania, México y Brasil. En todos los casos con historias conmovedoras: “él salvó a mi papá”, “él atendió gratis a mi madre”.

En el mural platense se armaron dos árboles de 2,40 metros de alto y 2 metros de ancho. En su base lleva espigones conformados por corazones, con la frase de Favaloro: “Yo me conformaría con el que corazón de los argentinos tuviera tres cosas: honestidad, responsabilidad y solidaridad”.

En paralelo, 180 ciudades de la Argentina se sumaron a la iniciativa inaugurando sus propios murales a lo largo de todo el mes.

Para poder realizar este monumental trabajo, también fue central el aporte de la muralista Lorena Faiad y sus colegas María Teresa Gasparetti, Karina Farías, Adriana Gómez y Silvia Suero.

No todos los tributos se concentran en su barrio natal. Uno de los más reconocidos muralistas de ciudad y el país, Lumpebola, incluyó al Dr Favaloro en el “Paseo de la Fama” de calle 16 y 138 (Los Hornos). Este se trata de una colección de retratos de grandes personajes de la historia. Aquí comparte el espacio junto a gigantes como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Charles Chaplin, Diego Maradona, El Capitán Piluso, Elvis, Ceratti y Gardel.

Mediante la ordenanza N°11256, promulgada en el 2015, el espacio verde de 43 y 160 (Olmos) se lo bautizó como “Plaza Dr. René Gerónimo Favaloro”. También se aprobó la colocación de una placa en la Plaza de La Paz de calle 45 y 196 (Ordenanza 9729)

El Centro de Adultos Nº713/03 (Partido de Berazategui) y una rotonda en el Partido de Berisso también lleva el nombre del amado médico del corazón.

Lejos de ser una cuestión exclusiva de nuestra región, los homenajes al Cirujano los podemos encontrar en decenas de ciudades argentinas cómo: Malvinas Argentinas, Pilar, Mar del Plata, Wilde, La Matanza, CABA, Neuquén y Escobar. Continuamente se colocan placas, murales y retratos, o se bautizan instituciones (escuelas, laboratorios y hospitales). Incluso hay movimientos Scout, agrupaciones estudiantiles y extensionistas que llevan su nombre conmemoración y referencia ética.

El Doctor René Favaloró se quitó la vida no solo porque vió frustrado su sueño; también se sentía aislado, traicionado, encerrado y vencido por la corrupción institucional. Una que se alimenta del materialismo y la deshumanización. Pero él realmente no estaba solo, había y hay toda una sociedad que lo acompañaba. Y si, tal vez aquellos oscuros personajes de la historia lo vencieron en vida, pero jamás pudieron apagar su llama. Mucho menos tendrán el privilegio de ser bien recordados con el paso del tiempo.

.jpg)